】アイキャッチ.jpg)

ISO9001は、製品・サービスの品質向上に関する国際規格です。この国際規格の取得あるいは更新を見据えて、購買管理規定の構築・整備を検討しているという方も多いのではないでしょうか。

この記事では、ISO9001と購買管理規定の役割を解説した上で、購買管理規定が必要な理由や主な内容を紹介します。また、購買管理規定を定めるときの注意点についても解説するので、ぜひ参考にしてください。

】-600x337.jpg)

まずは、ISO9001の概要を解説した上で、この品質マネジメントシステムを構成する重要な要素である購買管理規定について紹介します。

そもそもISO9001とは、非営利法人である国際標準化機構(ISO)が定めた、品質マネジメントシステム(QMS)に関する国際規格のことです。ISO規格は、「モノ規格」「マネジメントシステム規格」に大別されますが、このうちISO9001はマネジメントシステム規格に該当します。

ちなみに、その他のマネジメントシステム規格には「ISO14001(環境マネジメントシステム)」や、「ISO27001(情報セキュリティマネジメントシステム)」などがあります。

ISO9001は製品・サービスに関する品質向上を目的とした規格で、最終的な目標は「顧客満足の達成」です。3年の有効期間が設定されており、毎年の維持審査、及び3年ごとの更新審査にクリアすることで、認証を継続できます。

企業がISO9001の認証を受けることで、顧客・サプライヤーからの信頼を得られるという対外的なメリット及び企業ルールの明確化や従業員の意識向上を図れるという対内的なメリットが見込まれます。

購買管理規定とは、購買業務におけるミスや不正を防止するために定めるルールを指します。明確な規則や基準を明文化して内部統制を図ることで、企業におけるミス・不正のリスク抑制につながります。

この購買管理規定を設定するとともに、ISO9001の認証を目指す企業が多い傾向にあります。なお、購買管理業務の基本ルールとして「購買管理の5原則」があるので、気になる方はぜひ以下の記事をご参照ください。

「購買管理の5原則とは?必要性や守るためのポイントを詳しく解説!」

2015年にISO9001規格の一部が改訂され、購買プロセスに関する変更が発生していることに留意が必要です。従来のISO9001規格では、購買する際は製品製造などへの影響を踏まえ、必要に応じて品質項目や対処を決めるというものでした。

しかし、「ISO9001:2015」では、外部提供(購買含む)に関する要求事項が規定されています。この規定で要求されるポイントは、以下の4つです。

| 仕入先の適格性評価 | 仕入先の納期遵守率や品質実績などを踏まえて、自社との取引の適格性を総合的に評価する |

| 契約書・発注書の仕様提示 | 契約書・発注書での仕様について、「品質基準に適合すること」「図面通りであること」など、明確に定義する |

| 受入検査・検証の実施 | 納品物の中から不良品を早期に見つけるため、受入検査や検証の取り組みを実施する |

| 不適合品への対応 | 不適合品を発見した際の返品に関するルールや、製品性能・安全性に重大な問題がない場合の「特別採用」に関するルールを規定する |

次に、ISO9001認証を目指すにあたって、購買管理規定が必要な理由について見ていきましょう。

購買管理規定を構築し、購買業務における役割や承認フローを明確にすることで、購買を担当する従業員の不正を防ぐことにつながります。特定の担当者に権限が集中すると、業務のブラックボックス化が発生して、不正を誘発しかねません。

具体的な不正事例としては、従業員とサプライヤーの癒着による調達コスト増や、従業員の調達品の転売などが挙げられます。購買業務に関する不正事例を詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事もチェックしてみてください。

「購買業務に関する不正事例|従業員に購買調達に係るコンプライアンスの徹底を!」

また、調達・購買部門における内部統制の構築に取り組みたい方向けのお役立ち資料も用意しています。

購買業務が属人化すると、業務の詳しい内容や進め方、注意点などを担当者しか把握していない状況に陥ってしまいます。たとえば、調達状況を把握できない、担当者の引き継ぎが難航するといったデメリットが発生する可能性があるので、購買管理規定を設定して標準化する必要があります。

また、購買管理規定の構築と併せて、データによる一元管理なども属人化を回避するために有効な取り組みです。

購買管理規定が定められていないと、購買業務の進行が担当者のスキル・知識に依存します。その結果、ムダな作業が発生して人的コストの増加を招くおそれもあるので注意が必要です。

業務効率化を実現するためには、購買管理規定を設定するほか、ペーパーレス化なども効果的です。ビジネスにおけるペーパーレス化の進め方や効果は、以下の記事で詳しく解説しています。

「ビジネスにおけるペーパーレス化の進め方とその効果とは?業務効率や生産性に対する影響について解説」

】-600x337.jpg)

購買管理規定の主な内容として、以下の7つが挙げられます。

1. 総則

2. 購買

3. 取引先

4. 発注

5. 検収

6. 仕入計上

7. 支払い

それぞれの詳細について、詳しく見ていきましょう。

総則では、購買の目的や適用範囲などに関して規定します。目的や定義以外は、別の章で定めるケースもあります。

| 目的 | 購買管理規定の目的を定める。

【記載例】 ・購買管理業務の円滑化 ・経営の合理化の推進 |

| 適用範囲 | 購買管理規定が適用される対象の製品・サービス、あるいは範囲を定める。 |

| 定義 | 総括責任者などを決める。購買計画立案の担当部署を定めることもある。 |

| 業務分担 | 購買に関する関係者の権限を明記する。 |

| 職務権限 | 購買に関する関係者の権限を明記する。 |

| 購買の基本原則 | 購買業務の基本的なルールを定める。 |

【記載例】

購買には、購買方針や購買計画、購買予算に関する規定が含まれています。購買管理の職務権限をこの章で定めるケースもあります。

| 購買方針 | 購買業務の方針を定める。

【記載例】 ・公正な取引や安全・環境・人権への配慮 ・取引サイトのパートナーシップ ・機密情報・資産の適正管理 |

| 購買計画 | 購買担当部署における購買計画の立案の仕方を定める。

【記載例】 ・年次及び月次の購買計画を立案し、計画的・合理的に運用する |

| 購買予算 | 購買担当部署が購買予算を編成する時期を定める。

【記載例】 ・毎期初に期中の予算を編成し、毎期末に次期の見込所要量を明示する |

取引先の章には、取引先の選定基準や契約書の締結などに関する規定が含まれます。

| 取引先の選定 | 取引先選定の担当者を決める流れについて定める。

【記載例】 ・購買担当部署の所属長が関係部署と協議した上で選定する |

| 取引先の選定基準 | 取引先の選定基準を定める。

【記載例】 ・新規取引先の選定基準 |

| 契約書の締結 | 契約書の締結を行う担当を定める。

【記載例】 ・購買担当部署が取引基本契約書を締結する |

| 取引先情報の登録と管理 | 取引業者を登録する上で、必要な書類や承認ルート、保存場所などを定める。登録業者の廃止に関するルールも併せて設定するとよい。 |

| 新規取引先候補の評価・監査 | 新規取引先候補の評価・監査に際して、必要な情報の入手方法を定める。評価の仕方や、監査の実施時期などについても明記する。 |

発注の章では、発注手続きや注文書に関する規定が含まれます。単独で章を設けられることもありますが、「取引先」など別の章に組み込まれるケースも少なくありません。

| 発注手続き | 発注手続きの担当や流れ、決済方法などについて明記する。手続きは「購買管理マニュアル」を参照し、決済は「職務権限規定」を参照するように規定することも可能。 |

| 注文書 | 注文書に記載する項目を定める。

【記載例】 ・注文番号 ・発注日 ・購入品目 ・規格 ・数量 ・単価 ・金額 ・納期 ・納入場所 ・支払い条件 |

| 見積照会と比較 | 相見積もり時の基本的なルールや、取引先選定のポイントについて定める。

【記載例】 ・見積照会時は、仕様書・図面・納期・取引条件などを明示し、複数社の内容を比較する ・見積比較の際は、価格や品質、納期、支払い条件・信頼性などを比較のポイントとする |

| 納入場所と納期 | 購買品の受け渡しの際、だれが指定する場所で行うか、納入日はいつとして定めるのかを明記する。

【記載例】 ・原則として、当社が指定する場所で行い、受け渡し場所に到着した日を納入日とする |

検収の章で規定するのは、検収や立会検査、不良品処理です。「購買」の章にまとめて記載するケースもあります。

| 検収 | 購買品を、だれがどのように確認して、納品書に検査の合否を記載するかを定める。品質不良や数量不足が判明したときの対処方法も明記する。

【記載例】 ・受け入れ担当者が、数量・品質・単価が納品書と一致しているかを確認する |

| 立会検査 | 購買品が自社の要求内容を満たしているかを、サプライヤーから出荷される前に確認する「立会検査」の担当者を定める。 |

| 不良品処理 | 不良品を発見した際の処理・対策の担当者を定める。手直し費用発生時の請求の有無についても明記する。 |

仕入計上の章では、仕入計上基準に関する規定を定めます。「検収」などのほかの章に統合されることもあります。

| 仕入計上基準 | 一般に設けられている仕入計上基準として、「入荷基準」と「検収基準」のどちらを採用するかを定める。

・入荷基準:商品入荷時に仕入れを計上する ・検収基準:検収時に仕入れを計上する |

支払いの章では、支払い業務や支払い条件のほか、仕入債務の管理に関する規定を定めます。

| 支払い業務 | 支払い手続きで従うべき要領や規定を定める。

【記載例】 ・請求書を確認した上で、「商品仕入実施要領」「一般購買実施要領」「経理規定」による支払い手続きを行う |

| 支払い条件 | 原則的に、自社あるいは取引先のどちらの支払い条件に従うかを定める。併せて、例外的な状況での対応方法、及び承認ルートも明記する。

【記載例】 ・登録された条件以外の支払いでの承認者 ・原則として行わない取引 |

| 仕入債務の管理 | 購買の債務について、書類作成や管理を行う担当者を定める。 |

ここからは、購買管理規定を定めるときの注意点を3つ紹介します。

購買を担当する従業員のミスや不正を防ぐため、納品書や請求書の内容をチェックできる仕組みの構築が不可欠です。たとえば、購買を一元管理できるシステムを活用した場合、承認ルートや条件設定を自社仕様にして、購買データを可視化することでミスや不正の防止に役立てられます。

また、売上割戻やキックバックなどのリベートに関しても、内容を可視化できる仕組みを設け、妥当性をチェックすることが重要です。

発注・支払いの業務は、同一の担当者に任せず、別の従業員がそれぞれ担当するように定めておきましょう。発注・支払いを兼任させた場合、サプライヤーと癒着して不正を働くおそれがあるためです。

承認ルートの設計をきちんと行い、不正を未然に防いでいくことが大切です。

業務の属人化や取引先との癒着を防ぐため、定期的なジョブローテーションを行うように規定を設ける必要もあります。

ただし、大企業に比べて従業員数が少ない中小企業や、長期プロジェクトが多い企業の場合、ジョブローテーションが向いていない可能性もあります。まずは、前述した書類内容のチェック体制の構築や、発注・支払いの担当者分離などに注力しましょう。

購買管理規定を守るためには、購買フローの改善や承認ルートの整備に取り組むことも重要です。特に、直接材の購買管理は推進しているものの、間接材については購買管理を最適化できていない企業は少なくありません。

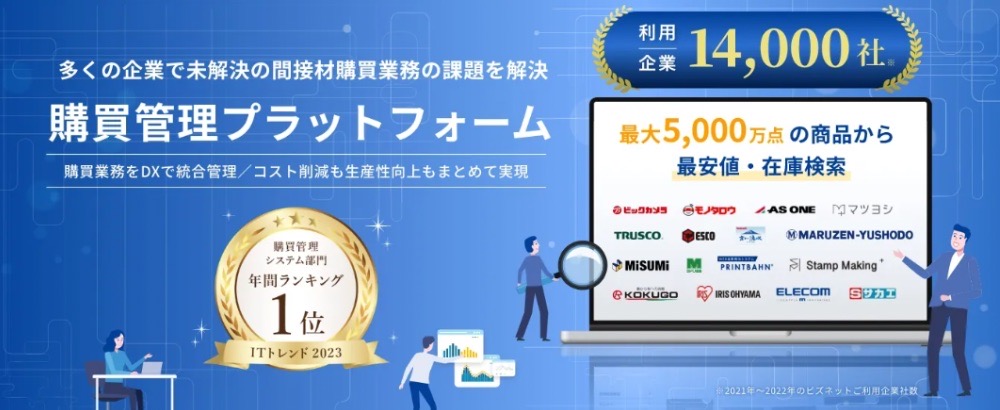

間接材に特化した購買管理システムなら、14,000社以上の企業様にご利用いただいているビズネットの「購買管理プラットフォーム」がおすすめです。「購買管理プラットフォーム」の特徴は以下のとおりです。

ビズネットの「購買管理プラットフォーム」なら、自社のルールに沿った運用・承認設定や、電子カタログでの購買によって購買管理の最適化を実現できます。また、既存システムと連携した運用なども行えるので、業務効率化によるコスト削減の効果も見込まれます。

ISO9001認証に向けて購買管理規定が必要な理由として、購買担当者の不正防止や購買業務の属人化の回避につながることが挙げられます。購買管理規定に記載する内容や、設定時の注意点を把握し、適正な運用を行いましょう。

購買管理規定に沿った購買活動をスムーズに実行するためにも、間接材購買に特化したビズネットの「購買管理プラットフォーム」の導入をぜひご検討ください。当プラットフォームを活用すれば、部署ごとの予算設定や運用・承認設定、電子カタログ運用によるガバナンスの強化などを図れます。

加えて、ビズネットでは、会員様のためにサプライヤーと事前に価格交渉を行っており、割引価格で購入できる商品もあります。また、複数サプライヤーの商品を横串検索し、ワンクリックで最安値商品を表示できる検索機能も搭載しています。これにより、コストダウンと業務の効率化をスムーズに実現できるのもポイントです。導入費用・月額基本料は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者

ビズネット株式会社

受発注の業務改善によって顧客サービス向上と新たなビジネスの展開を支援する「購買管理プラットフォーム」を14,000社以上の企業に提供しています。電力、電設、建設・医療・製造などの現場専門品の購買業務を最適化し、業務やコスト削減・生産性向上を実現いたします。

PAGE TOP