】アイキャッチ.jpg)

持続可能な社会や経済を実現するために、サステナブル調達の必要性がますます高まっています。サステナブル調達について詳しく理解し、自社の調達業務に役立てたいと考える購買担当や管理職の方も多いのではないでしょうか。

今回は、サステナブル調達の意味と重要性が増している背景、実際に取り組む流れを紹介します。併せて、サステナブル調達を成功させるポイントも解説しているので、ぜひ参考にしてください。

】-600x337.jpg)

サステナブル調達とは、環境や社会に配慮しながら、持続可能な調達を達成するための取り組みのことです。具体的には、温室効果ガスの排出削減や人権の尊重など、社会的な責任を果たすことが求められています。

近年は、労働問題や人権問題に対する関心が高まり、サプライチェーンにおけるサステナブル調達がますます注目されています。持続的な企業経営を目指すうえで、サステナブル調達は不可欠な要素といえるでしょう。

CSR(Corporate Social Responsibility)調達とは、原材料や資源の調達を通じて、企業の社会的責任を果たす取り組みを指します。人権や環境に配慮したサステナビリティの考え方に、法令遵守や社会・地域への貢献といった要素が含まれている点が特徴です。

サステナブル調達と似た取り組みですが、CSR調達はより社会貢献活動の意味合いが強い点に違いがあります。CSR調達については下記の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

「CSR調達とは?企業が取り組む目的・流れや成功事例も紹介」

グリーン調達とは、製品やサービスに使う資源を、環境に配慮したものに限定して調達することを指します。グリーン調達が環境に重点を置いているのに対し、サステナブル調達は環境に加えて労働環境や地域社会への貢献など、より広範な視点で調達活動を行う点に違いがあります。

グリーン調達を実践することで、社会やステークホルダーからの評価が高まり、自社の競合優位性を確保できるでしょう。グリーン調達の目的や基準については、下記の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

「グリーン調達の目的・基準とは?取り組むメリットや流れ、規格をわかりやすく解説」

】-600x337.jpg)

ここでは、サステナブル調達の重要性が増している背景について、3つの視点から解説します。

企業の事業活動において、社会的責任を果たすことは不可欠です。特に近年は、環境問題への対応が求められており、温室効果ガスの排出を実質的にゼロにする「カーボンニュートラル」の取り組みが世界的に推進されています。

日本では、「2050年カーボンニュートラル宣言」を掲げており、多くの企業が対応を迫られている状況です。サプライチェーン全体で温室効果ガスの管理に向けて適切に取り組む必要があり、こうした背景からサステナブル調達の重要性がますます高まっています。

人権問題への関心が高まっている中、クリーンな企業イメージを定着させるために、サステナブル調達が求められています。たとえば、サプライチェーンの関連企業が労働者に対する人権侵害を犯していた場合、不買運動が起こったり、投資先から低評価を受けたりする可能性があります。

サステナブル調達では人権も配慮されるため、こうしたリスクを低減できるでしょう。特に欧米では、人権尊重に関する法整備が進んでおり、企業がサプライチェーン上の労働者の人権を尊重することが法的に求められるようになっています。

サステナブル調達は、企業価値の向上や、持続的な成長に寄与する重要な取り組みとして注目されています。その背景には、近年の「ESG投資」が関係しています。

ESG投資とは、「環境(Environment)」「社会(Social)」「ガバナンス(Governance)」の3つの観点から投資先を評価する手法のことです。3つの観点のうち、サステナブル調達は「環境」と「社会」の要素に該当します。

サステナブル調達を実践すれば、ESG投資を行う機関投資家や個人投資家からの支持を得やすくなるため、企業価値の向上につながるでしょう。また、若者を中心にESGに配慮した商品のニーズが高まっていることも注目すべき動きです。

】-600x337.jpg)

企業がサステナブル調達に取り組む流れは、以下のとおりです。

まずは、サステナブル調達の具体的な方針を策定します。通常の調達で重視されるコスト・納期といった要件に加えて、以下の要素を含めることが重要です。

たとえば、サステナブル調達において人権尊重を重視する場合は、経営陣が自社の人権方針を策定することがポイントです。自社における人権課題の調査・分析を行い、具体的な方針を策定しましょう。

次に、サステナブル調達のための社内体制を構築しましょう。調達部門を中心に、製造技術部門や品質保証部門などと連携しながら進めていくことが重要です。

もし、他部門との連携が取れていない状態で調達を進めてしまうと、製品の品質や製造工程に悪影響を及ぼすおそれもあるため、調達体制をしっかりと整備する必要があります。

続いて、自社オリジナルのサステナブル調達ガイドラインを策定します。法令遵守はもちろん、人権や環境への配慮などの視点を盛り込むことが大切です。

たとえば、環境に関する方針として、気候変動への対応、自然環境・生物多様性の保全、化学物質の管理などを明記しましょう。ガイドラインを策定したら、サプライヤーへの説明会を実施し、同意書や契約書の署名を求めます。

サステナブル調達ガイドラインに基づき、サプライヤーのリスクアセスメントを実施します。ガイドラインに違反していないか、ガイドラインに違反するリスクが高まっていないかを評価しましょう。

必要に応じて、サプライヤーへの是正を求めるほか、契約内容の見直しや新たなサプライヤーの開拓も行います。

続いて、ガイドラインに沿った取引がされているか、継続的にモニタリングします。もし、サプライヤーが環境基準を満たしていない場合、問題が小さな段階で早期に対処することで影響を最小限に抑えられるでしょう。

また、サプライヤーと連携を深めて、長期的にサステナブル調達に取り組むことも重要です。こうした企業の姿勢を対外的に示すことで、投資家や顧客といったステークホルダーに対する信頼性を高める効果が期待できます。

】-600x337.jpg)

ここからは、サステナブル調達を成功させるポイントを紹介します。

効率的にサステナブル調達を実行するには、システムやテクノロジーの活用が有効です。たとえば、環境に配慮した資材を購入において、SaaS型のシステムを活用することで、スムーズな購買活動が可能になります。

また、関係者にリアルタイムで購入履歴などの情報を共有して、協力体制を築くことができる点も、システム活用の大きな利点です。

環境配慮型商品を調達できるシステムを選定する際は、豊富なカテゴリーの商品を扱っているか確認しましょう。併せて、以下の点も確認することが重要です。

業務の効率化を図りつつ本業に集中するためにも、適切なシステムを活用して、環境配慮型商品の調達を進めることが大切です。

業務の効率化を図りつつ本業に集中するためにも、適切なシステムを活用して、環境配慮型商品の調達を進めることが大切です。

サステナブル調達を実現するには、調達部門だけが取り組むのではなく、製品開発部門や品質保証部門といった他部門の協力も不可欠です。関連部門の従業員に対して、サステナブル調達に取り組む必要性や背景をしっかりと伝えて、理解を深めてもらう必要があります。

経営陣や従業員のサステナビリティ意識を向上させるためには、教育や研修プログラムを実施するのも有効です。

近年では、サステナビリティ意識を育む教育・研修のプログラムが多く提供 されています。研修プログラムを受講することで、従業員は最新の動向や事例を学び、自身の業務との関連性を理解できるようになります。結果として、組織全体の活性化や生産性の向上につながるでしょう。

一口に調達品といっても、原材料や部品などの「直接材」と、消耗品や工具などの「間接材」に大きく分かれます。特に間接材については、個人または部署単位で購入しており、調達コストが増大する傾向があります。

一口に調達品といっても、原材料や部品などの「直接材」と、消耗品や工具などの「間接材」に大きく分かれます。特に間接材については、個人または部署単位で購入しており、調達コストが増大する傾向があります。

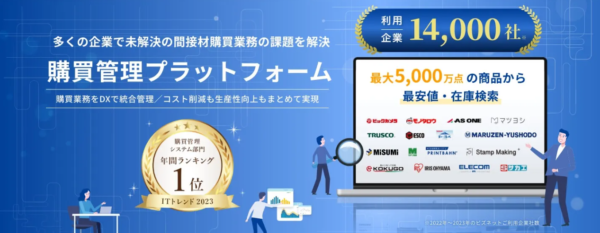

SaaS型システム「購買管理プラットフォーム」を導入すれば、間接材購買を一元管理でき、自社のルールに合わせた設定や購買情報の可視化を通じて、サステナブル調達の支援もできます。

ビズネットの「購買管理プラットフォーム」には、以下のような特徴があります。

上記のとおり、「購買管理プラットフォーム」では自社のルールに沿った運用・承認設定や、電子カタログでの調達管理を行えるため、サステナブル調達の支援にもつなげられるでしょう。

近年は、経営上のリスク低減や企業価値の向上・成長に向けて、サステナブル調達に取り組む重要性が増しています。サステナブル調達をスムーズに進めるためには、全体の流れを理解することが大切です。

また、SaaS型のシステムの活用や、サステナビリティ意識を育む研修のプログラムの受講も、サステナブル調達を効果的に推進するうえで有効な手段です。

サステナブル調達の支援するシステムをお探しの方は、ぜひビズネットの「購買管理プラットフォーム」の導入をご検討ください。当システムを活用すれば、間接材購買の一元管理によってサステナブル調達を支援でき、調達コストの削減を目指せます。

自社の課題をヒアリングして最適なプランをご提案しているので 、まずはお気軽にご相談ください。

この記事の監修者

ビズネット株式会社

受発注の業務改善によって顧客サービス向上と新たなビジネスの展開を支援する「購買管理プラットフォーム」を14,000社以上の企業に提供しています。電力、電設、建設・医療・製造などの現場専門品の購買業務を最適化し、業務やコスト削減・生産性向上を実現いたします。

PAGE TOP