近頃、業務効率化の話題において「コア業務」「ノンコア業務」という言葉をよく耳にします。それぞれ「主業務」「副業務」というイメージが浮かびますが、具体的にはどのような業務がコア業務であり、ノンコア業務なのかはっきりはわからないという方も多いでしょう。今回はこの2つの特徴とBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)についてお話しします。

間接材購買は会社の価値を生み出すコア業務ではない上に、直接材の4倍の発注数があると言われています。

改善することで社内の生産性が上がるのですが、何から手をつけていいのかわからず

多くの企業で見て見ぬふりをされている領域であるとも言われています。

フォーム入力は1分で完了します。この機会に業務改善の第一歩を踏み出してみませんか?

実は「コア業務」、「ノンコア業務」を明確にすることは、戦略的な業務改革手法「BPR(ビジネスプロセス改革)」に基づく業務効率化を考えるうえで非常に重要です。まずは「コア業務」と「ノンコア業務」の特徴を整理してみましょう。

| コア業務 | ノンコア業務 |

|---|---|

| 利益を生むための直接的な業務 | コア業務を支援する業務 (業務自体で利益は生まない) |

| 非定型な業務 | 定型、もしくは定型化出来る業務 |

| 専門的な判断が必要 | 高度な判断は不要 |

| 難易度が高い | 難易度が低い |

いかがでしょうか。いわゆる間接部門の一部分がノンコア業務にあてはまるようですが、直接部門においてもノンコア業務があるのではないでしょうか。これについては後ほど深堀りをします。

ノンコア業務には以下のような特徴があります。

なにぶん利益を生まない業務なので、なかなかそこに投資をして業務改善しようという企業は多くありません。しかし、実は業務効率化の効果が高いのはノンコア業務なのです。ノンコア業務は、その特徴にあるように、定型的で難易度が低く、高度な判断も不要なので、業務を集約しシステム化することで、コア業務より効率化はしやすいのです。

なにぶん利益を生まない業務なので、なかなかそこに投資をして業務改善しようという企業は多くありません。しかし、実は業務効率化の効果が高いのはノンコア業務なのです。ノンコア業務は、その特徴にあるように、定型的で難易度が低く、高度な判断も不要なので、業務を集約しシステム化することで、コア業務より効率化はしやすいのです。

最近では「BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)」という、ノンコア業務を丸々アウトソーシングできるサービスが増えつつあります。BPO事業者はまさに「どの企業でも同じような」ノンコア業務を集約し、システム化して請け負うことでコア業務化しているわけです。

少々話がずれましたが、BPOはこれまでのように単純に業務をアウトソーシングして工数を減らすだけではありません。企業の業務強化や収益向上を支援する「戦略的アウトソーシング」を実現するのがBPOなのです。

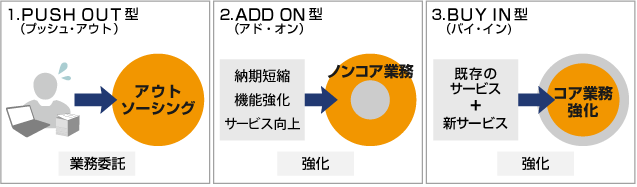

BPOのアウトソーシングスタイルには以下のようなものがあります。

1.PUSH OUT(プッシュ・アウト)型

単純な業務委託。いわゆるこれまでのアウトソーシングと呼ばれていたもの。主にコスト削減を実現するスタイル

2.ADD ON(アド・オン)型

納期の短縮や機能の強化など、サービス向上等を実現してノンコア業務を強化するスタイル

3.BUY IN(バイ・イン)型

既存のサービスに新たなサービスを付加するなど、ノンコア業務の枠を超えてコア業務を強化するスタイル

これまでのアウトソーシングとは大きく異なり、これらの複数のスタイルを組み合わせて提供されるのがBPOの特徴です。

次回から2回に分けて、BPOを活用してノンコア業務をいかに効率化するかを考えてみたいと思います。

※1 社内物品は、備品や消耗品を総称したビズネットオリジナルの呼び方です。業界によって呼び方は異なります。下記に一部の業界の呼び方についてまとめているので、参考までにご確認ください。

| 業界 | 呼び方 | 該当するもの(一例) |

|---|---|---|

| 製造業 | 副資材 | 工具・消耗品 |

| 金融業(銀行) | 用度品・備品 | 契約書・約款類・消耗品 |

| 保険業 | セールスツール・販促品・文具事務用品 | 消耗品・帳票・販促品 |

| 流通業 | 業務品・消耗品 | 店用備品・販促ツール・消耗品 |

| 建設業 | 備品・消耗品 | 消耗品・帳票類 |

| 安全用品 | 安全関連の備品・消耗品 | |

| メーカー | 現場用品 | 消耗品・販促ツール |

| 調剤薬局系 | 店舗備品 | 消耗品・お薬手帳・薬包 |

※消耗品とは主に事務用品・生活用品を指します。

| 部署 | 該当するもの |

|---|---|

| 総務部 | 消耗品・備品 |

| 購買部 | 消耗品・備品・工具 |

| 営業企画部・販売促進部 | 販促品・セールスツール・印刷物 |

| 業務部 | 帳票・販促品・契約書 |

この記事の監修者

ビズネット株式会社

受発注の業務改善によって顧客サービス向上と新たなビジネスの展開を支援する「購買管理プラットフォーム」を14,000社以上の企業に提供しています。電力、電設、建設・医療・製造などの現場専門品の購買業務を最適化し、業務やコスト削減・生産性向上を実現いたします。

間接材購買は会社の価値を生み出すコア業務ではない上に、直接材の4倍の発注数があると言われています。

改善することで社内の生産性が上がるのですが、何から手をつけていいのかわからず

多くの企業で見て見ぬふりをされている領域であるとも言われています。

フォーム入力は1分で完了します。この機会に業務改善の第一歩を踏み出してみませんか?

PAGE TOP